Flaurling hat seine Gleichberechtigung mit Pfaffenhofen durch die Jahrhunderte

behauptet, denn der Pfarrer hatte seinen Wohnsitz in Flaurling, seine Pfarrkirche

aber (bis 1788) in Pfaffenhofen. Die Pfarre umfasste das südliche Innufer von Inzing

bis Pfaffenhofen, und ihr Pfarrherr gehörte zu den bedeutendsten im ganzen Tal.

Der weitläufige Pfarrhof am südlichen Waldrand hinter dem Dorf gleicht einer Burg.

Hier residierte in den Jahren von 1479 bis 1526 der Pfarrherr Sigmund Ris. Er war

der Sohn des Sterzinger Bürgers und Kaufmanns Hans Ris, der 1458 die Aufsicht

über die Aufstellung des prachtvollen Altars von Hans Multscher in der Eisackstadt

hatte und auch einen namhaften Betrag dafür spendete.

Die Freude an der Kunst vererbte sich anscheinend auf seinen 1431 geborenen

Sohn Sigmund, der den Priesterberuf wählte und 1479 Pfarrer in Flaurling wurde. Er

hatte diese Verleihung der Gunst des Landesfürsten Erzherzog Sigmunds zu

verdanken, dessen Hofkaplan er war.

Als 58 jähriger und wohlbestallter Pfarrer nahm Ris von 1489 bis 1490 Studienurlaub

und erwarb an der Universität Bologna¹

die Titel eines Magisters der freien Künste und eines Baccalaureus der Heiligen Schrift.

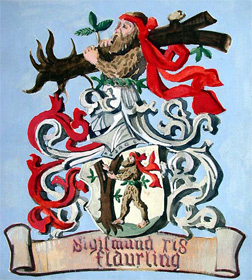

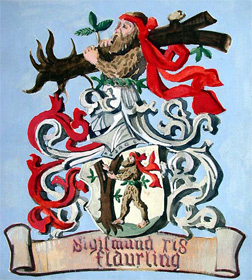

1496 verlieh der alte Erzherzog seinem Hofkaplan ein Wappen "aus ursachen seiner

Erbarkeit, guten Sitten und Mildigkeit, darin er uns berümbt wird". Dieses Wappen

zeigt in Anspielung auf den Namen einen Riesen, der einen Baum spaltet.

¹ Anm. arw: "Beschreibung der Diözese Brixen", Tinkhauser/Rapp, Pfarrbezirk Flaurling, S.9:

"... 1489-1491 ... vielleicht auf der Universität zu Bologna ..." Dagegen ist ein Studienaufenthalt in Wien

gut dokumentiert. vgl. Paul Uiblein "Die Universität Wien im Mittelalter:

Beiträge und Forschungen", S. 401 ff

Wappen von Pfarrer Sigmund Ris, nach einem Aquarell von. Mag. Herbert Wachter

Erzherzog Siegmund schenkte seinem Pfarrer auch noch das Jagdschlösschen in

Flaurling, das nun Pfarrer Ris zum Pfarrhof ausbaute.

Im Westen der Pfarrhof, dem man seine Herkunft vom Jagdschloss noch anmerkt,

steht ein zweigeschossiger Bauwürfel mit Erkern und Portalen, hohem Walmdach

und einem spitzen, spätgotischen Turm.

Daran schließt der schmale, turmartige Trakt mit einem großem Erker, die alte

Bibliothek und die Kapelle mit den spitzbogigen Fenstern an. Den östlichen

Abschluss bildet der mit einem Walmdach versehene Baukörper Risenegg, in dem

sich heute Wohnungen und im Erdgeschoss die 1990 eröffnete öffentliche

Pfarrbücherei befinden.

Der Erbauer des ganzen Riskomplexes wie auch der zugleich erneuerten Dorfkirche

war wohl Meister Oswald Klotz aus Inzing, der auch den Brief der Risenstiftung

unterschrieben hat.

Der "Silbergulten Kelch", den Erzherzog Sigismund für Pfarrer Ris fertigen ließ

Der neue Landesfürst, Kaiser Maximilian I., war dem Pfarrherrn von Flaurling

ebenfalls sehr gewogen. Er besserte 1510 sein Wappenzier durch eine Helmzier, die

den Riesen mit einem geschulterten Baum darstellt.

1516 bestätigte Kaiser Maximilian I. die von Pfarrer Ris im Jahr 1504 errichtete

Stiftung, die "ewig der Rysen Stifft" heißen sollte. Sie erhielt einen eigenen Kaplan,

der alle Sonntage in der Kirche zu Flaurling und an 16 Feiertagen in den Kirchen

Pfaffenhofen und Hatting die Messe zu lesen und eine einstündige Predigt auf der

Kanzel zu halten hatte. Außerdem hatte der Kaplan einen ewigen Jahrtag für die

Familie Ris zu halten. Dafür bekam er außer der Besoldung den Ansitz Risenegg als

Wohnung, die dazugehörige Kapelle, einen "Frühmessgarten" und die von Pfarrer

Ris um 1000 Gulden errichtete Bibliothek. Zur Stiftung gehörten noch der silberne

Kelch, "den Erzherzog Sigmund zu Österreich hochlöblicher Gedächtnis mir geben

hat", eine silberne Monstranz, drei Meßgewänder, ein "pergamen" gedrucktes

Meßbuch und die zwei Glocken im Türmchen des Pfarrhofes, die Ris um 36 Gulden

gekauft hatte. Die ganze Umgebung des Risgebäudes wurde mit einem Bauverbot

belegt, "damit in die Gemächer an lufft, liecht, aussehen, Ein- und Ausfahrt kein

Schaden erwachse".

Zur Stiftung gehörte auch die sog. "Risliberey", diese Büchersammlung umfasste 12

Handschriften und 137 Druckwerke, die zum Großteil bis heute erhalten geblieben

sind und teilweise in der Universitätsbibliothek Innsbruck aufbewahrt werden.

Auch Kapital wurde in diese Stiftung eingebracht, so stiftete Pfarrer Sigmund Ris

selbst 525 Gulden, sein Bruder Christian in Sterzing brachte 500 Gulden ein, seine

Schwester Katharina Gföllin spendierte ebenfalls 500 Gulden und die Gemeinde

Flaurling 300 Gulden. Nach dem Willen des Stifters wurde das Kapital so angelegt,

dass es auch künftige Geldentwertungen schadlos überstehen sollte.

Sicher hat Sigmund Ris diese Stiftung als Abschluss seines Lebenswerkes schaffen

wollen, er war damals 85 Jahre alt, aber er überlebte auch den zweiten

Landesfürsten Maximilian, dankte schließlich 1526 als Pfarrer ab und starb erst 1532

im unglaublichem Alter von 101 Jahren als erster hundertjähriger Tiroler, von dem wir

wissen.

Grabstein von Sigmund Ris in der Pfarrkirche Flaurling

Schon zu Lebzeiten (um 1510) hatte er sich einen prachtvollen Grabstein aus rotem

Salzburger Marmor meißeln lassen, ein Werk aus dem Kreis des Bildhauers

Wolfgang Leb in Wasserburg. Er ist heute an der Mauer der Pfarrkirche Flaurling

über seinen Grab eingesetzt.

In der Kapelle ließ Pfarrer Ris 1510 einen

Flügelaltar errichten, der ebenfalls die

Zeiten überlebt hat. Er ist in allen Teilen gemalt und zeigt im Mittelteil die hl. Sippe,

an den Flügeln das Marienleben (Verkündigung, Geburt Christi, Beschneidung und

Anbetung der Könige). An den Außenseiten der Flögel ist links Kaiser Heinrich und

rechts der Herzog Leopold abgebildet. Zu Füßen der beiden Heiligen knien die

Stifter, links der Pfarrer Sigmund Ris mit seinem Wappen, rechts Christian Ris mit

Gattin Margaretha und Schwester Katharina Gföllin.

Ausschnitt Flügelaltar - liegender Stammvater Jesse

Die Predella zeigt den liegenden Stammvater Jesse, von dessen Brust der

Stammbaum zu den Vorfahren Christi auf das Mittelfeld aufsteigt.

Die Signatur R. L. an der Mantelschließe eines Königs lässt sich mit keinem

urkundlichen Malernamen verbinden. Riesige Heiligenscheine, feierliche Haltung und

steife langbahnige Stoffe kennzeichnen den Maler. In den Szenen des Marienlebens

klingt eine intime Stimmung an, die Parallelen zur Donauschule hat. Der von Pfarrer

Maximilian Wagner errichtete Seitenaltar wurde 1752 konsekriert. Das Altarbild des

Altars zeigt die Heilige Notburga, die bis jetzt einzige weibliche Tiroler Heilige. Das

Bild stammt vom Barockmaler Christoph Anton Mayr aus Schwaz und ist nach

Ansicht des bekannten Volkskundlers Dr. Josef Ringler eines der besten

Notburgabilder des Künstlers.

Wappenstein von Sigmund Ris neben dem Eingang in der Riskapelle

Weitere bemerkenswerte Kunstwerke sind der Wappenstein von Sigmund Ris beim

Eingang der Kapelle und die aus dem 18. Jahrhundert stammende Orgel, die später

durch den Orgelbauer Weber aus Oberperfuß ihre heutige Gestalt erhielt.

Nach der 1972 durch Hubertus von Kerssenbrock erfolgten Restaurierung wurde die

Orgel dem Peter - Anich - Museum in Oberperfuß als Leihgabe überlassen und dann

im Jahr 1987 wieder heimgeholt.

Quellennachweis:

Dr. Erich Egg: "Das Risenstift in Flaurling",

Dehio-Handbuch "Tirol",

Tinkhauser-Rapp: "Beschreibung der Diözese Brixen",

OSR Hans Schweigl: "Die Botschaft der Glocken",

Pfarrbrief von Pfarrer HH Helmut Zingerle,

Prof. A. Reichling: Über die Weberorgel in Flaurling,

Notizen von August von Tabarelli,

Diverse Zeitungsberichte

Foto und Zusammenstellung: Hans Eder