Erste Spuren ...

Die Notburga-Verehrung wird im Dorf spätestens im Jahre 1742 mit dem Einzug des aus Schwaz stammenden Dekans Maximilian Wagner ersichtlich.

Kurz nach Amtsantritt begann er mit der Barockisierung des Schlosses samt Riskirche. Wohl unter dem Eindruck der Ereignisse in seiner Heimatstadt,

die im Jahre 1738 einen Höhepunkt fanden - als die Reliquien der hl. Notburga in feierlicher Prozession von Schwaz nach Eben¹

zurückgeführt wurden - ließ er in der neu gestalteten Riskirche einen Seitenaltar mit dem Bildnis der Heiligen errichten.

Dieser Altar wurde 1752 konsekriert². Das Gemälde ist ein frühes Werk des Schwazer Barockmalers Christoph Anton Mayr (um 1720-1771).

Über das Leben des Künstlers ist wenig überliefert, sogar sein Geburtsdatum ist ungewiss. Fest steht, dass Mayr ein unglaublich

populärer Künstler war. Sein Werk umfasst zahlreiche Ölgemälde und die Gestaltung von über 20 alten und neuen

Kirchenräumen im Tiroler Unterland, in Salzburg, Bayern und Südtirol³.

Die Notburga-Verehrung wird im Dorf spätestens im Jahre 1742 mit dem Einzug des aus Schwaz stammenden Dekans Maximilian Wagner ersichtlich.

Kurz nach Amtsantritt begann er mit der Barockisierung des Schlosses samt Riskirche. Wohl unter dem Eindruck der Ereignisse in seiner Heimatstadt,

die im Jahre 1738 einen Höhepunkt fanden - als die Reliquien der hl. Notburga in feierlicher Prozession von Schwaz nach Eben¹

zurückgeführt wurden - ließ er in der neu gestalteten Riskirche einen Seitenaltar mit dem Bildnis der Heiligen errichten.

Dieser Altar wurde 1752 konsekriert². Das Gemälde ist ein frühes Werk des Schwazer Barockmalers Christoph Anton Mayr (um 1720-1771).

Über das Leben des Künstlers ist wenig überliefert, sogar sein Geburtsdatum ist ungewiss. Fest steht, dass Mayr ein unglaublich

populärer Künstler war. Sein Werk umfasst zahlreiche Ölgemälde und die Gestaltung von über 20 alten und neuen

Kirchenräumen im Tiroler Unterland, in Salzburg, Bayern und Südtirol³.

¹ "Vollständiges Heiligen-Lexikon"

Herausgegeben von Johann Evangelist Stadler, Fortgesetzt von J. N. Ginal,

4. Band: M-P, Augsburg: B. Schmid'sche Verlagsbuchhandlung (A. Manz), 1875. S.590f

² "Beschreibung der Diözese Brixen",

Dinkhauser/Rapp, Pfarrbezirk Flaurling S.13

³ "Heimatblätter" Schwazer Kulturzeitschrift, Nr.38, Dezember 1998, S.9

Ein Bild als Stück Heimat ...

Die kräftigen Farben, rot, blau, grün, frisch durch das Weiß im unteren

Teil des Bildes gehen über in die zarten Farbtöne des Himmels. Über allem die leuchtende Glorie! In warmem Gelb schweben Engel

und Butten, die sanft die Sichel berühren.

Das Bild ist gefasst in einen gemalten Goldrahmen. Die vier Kartuschen verstärken die Tiefenwirkung des Hintergrunds zusätzlich.

Sie enthalten Szenen aus dem Leben der Heiligen in Grisaille-Technik: Holzspan-, Sichel-, Ochsenwunder und die Rückkehr auf die Rottenburg.

Interessant für uns ist hier allerdings auch der Hintergrund. Der Maler führt den Blick des Betrachters ins Unterinntal, wie ihn Dekan

Wagner wohl in seiner Kindheit erlebte: In Pastelltönen hält der Künstler das schon recht breite Inntal, die schroff abfallenden

Berge und Schloss Tratzberg fest. So ist es wohl kein Zufall, dass dieses Bild seinen Weg nach Flaurling und in die Riskirche fand.

Bei der Gedächtnisausstellung von Chr. A. Mayr in Schwaz 1972, war auch das Flaurlinger Altarbild ausgestellt. Nach Ansicht des Volkskundlers

Dr. Josef Ringler ist es eines der besten Notburga-Darstellungen des Künstlers².

¹ "... in immer weiter himmelwärts steigenden ..." Tirol-Lexikon, G. Pfaundler Innsbruck 1983, S.255

² "Das Risenstift in Flaurling" Dr. Erich Egg in: Das Fenster Nr. 4, 1968, S.305-308

Der Empfang neuer Pfarrherrn im Dorf ...

Fast hundert Jahre später lebte in Flaurling Maria

Daum geb. Matzgeller (1844-1920), die aus sehr einfachen Verhältnissen stammte. Sie war eine leidenschaftliche Dichterin. Nach

mündlicher Überlieferung verfasste sie schon früh das folgende Notburga-Gedicht. Damit wurden, vermutlich ab 1887 neu

eintreffenden Dekane und später Pfarrer begrüßt.

Fast hundert Jahre später lebte in Flaurling Maria

Daum geb. Matzgeller (1844-1920), die aus sehr einfachen Verhältnissen stammte. Sie war eine leidenschaftliche Dichterin. Nach

mündlicher Überlieferung verfasste sie schon früh das folgende Notburga-Gedicht. Damit wurden, vermutlich ab 1887 neu

eintreffenden Dekane und später Pfarrer begrüßt.

Dabei war es üblich, dass ein Mädchen als Notburga verkleidet, den

neu eintreffenden Seelsorgern mit diesem Gedicht symbolisch die Schlüssel zur Pfarre übergaben. Anzumerken ist, dass 1913 das Gedicht

von der damals elfjährigen Maria Waldhart, verheiratete Mair (Müller) vorgetragen wurde. Sie war eine Großnichte der Dichterin und

brillierte in späteren Jahren, als junge Frau in der Rolle der St. Notburga bei Aufführungen des gleichnamigen Theaterstücks.

Da das Notburga-Gedicht von Maria Daum nicht schriftlich erhalten ist, wurde es von Frau Maria Mair aus der Erinnerung niedergeschrieben:

Zur Begrüßung

Sei tausendmal gegrüßt, ein froh Willkommen Dir!

Schon mehr als hundert Jahre, dien' ich als Hausmagd hier.

Notburga ist mein Name, Tirol, mein Heimatort

Für alle Schwerbedrängten ein sich'rer Schirm und Hort.

Mir sind die stillen Räume des Hauses wohlbekannt

Doch heute leg' ich Dir die Schlüssel in die Hand.

Nicht nur die Tür und Tore sind zu erschließen hier

Es schlagen alle Herzen so sehnsuchtsvoll nach Dir.

Du mögest ihnen öffnen den Weg zur Seligkeit

Den Weg zur wahren Heimat, zum Thron der Herrlichkeit.

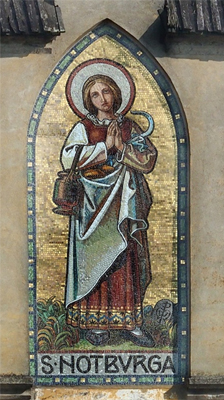

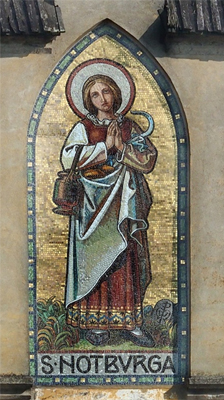

Mosaik von Josef Pfefferle d.Ä. (1862-1939)

"Die Mosaik, eine aus dem alten Italien stammende Kunst,

figurale und ornamentale Bildwerke aus färbigen Steinchen oder Glaspasten zusammenzusetzen, zählt heutzutage in der jungen Republik

Österreich nur noch wenige Vertreter. Ihr hervorragendster, ja gegenwärtig wohl der einzige Meister in diesem Kunstfach, ist Josef

Pfefferle ...", kann man im Tiroler Volksboten am 27.10.1927 nachlesen.

Zwei Jahrzehnte vorher wurde Pfefferle vom damaligen Dekan Alois Rautenkranz beauftragt, ein solches "Bildwerk" mit der hl. Notburga anzufertigen.

1909 wurde es in die Nordfassade des Risschlosses gesetzt. Die Entwürfe dazu, stammen vom Unterländer Maler Rudolf Margreiter (1876-1956),

der mehrere seiner Werke in der Mosaikwerkstätte Pfefferle umsetzen ließ - dem Zeitgeist entsprechend im Nazarenerstil mit

Einflüssen des Jugendstils.

Über den Werdegang des Zirler Mosaizisten sei folgendes berichtet¹: Er lernte bei dem Maler F. Plattner in Zirl zeichnen und malen und bei

Salerti in Venedig die Mosaikarbeit. Er gründete 1900 in Zirl eine Mosaikanstalt, in der zeitweise zehn Mosaizisten arbeiteten. Maler

lieferten meist die Entwürfe im Stil der Nazarener, der Neugotik und der Sezession. 1903 erhielt Pfefferle den Titel eines Kammerlieferanten

des Prinzen von Sachsen-Coburg, 1905 des Erzherzogs Eugen. 1904 wurde Pfefferle auf der Weltausstellung in St. Louis (USA) mit einer

Silbermedaille ausgezeichnet.

Auszug aus seinem Werk: Giebelbilder in den Pfarrkirchen Oberperfuss und Dormitz; Madonnenbilder an den

Fassaden der Franziskanerkirchen Bozen, Schwaz und Telfs; Kuppelmosaiken in der Kirche der Englischen Fräulein, Meran; Mosaiken der Krypta

des Schlachtendenkmals in Austerlitz, Mähren;

Der Enkel von Josef Pfefferle, Mag. Hans Pfefferle, der ebenfalls in die Fußstapfen seines Großvaters trat, hat das durch Wind und Wetter

angegriffene Mosaik im Jahre 2003 mit Originalmaterial restauriert.

¹ Quelle: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 8 (Lfg.36, 1979), S.29

Die "Kloane" trägt das Bild der hl. Notburga.

Am Margarethentag (Kirchweih) 1945 wurde alles in die Wege geleitet,

damit die Glocken der Pfarrkirche bald wieder läuten. Die Rohstoffe, wie Kupfer und Zinn, wurden zum Teil im Tausch und am Schwarzmarkt

eingekauft.

Die Salzburger Glockengießerei Oberascher (1618 bis 2003) wurde beauftragt, das fünfstimmige Geläute (C, Es, F, As

und B) zu gießen. Im März 1949 war es dann endlich soweit. Die neuen Glocken konnten durch den Diözesanbischof Dr. Paulus Rusch

eingeweiht werden. Die "Groaße" (Ø 156 cm) mit dem Bild der hl. Margaretha wiegt 2077 kg, die "Sunntigzwölferin" hat ein

Gewicht von 1243 kg und ist dem hl. Florian geweiht. Die "Werchtigzwölferin" mit 866 kg, ist den Gefallenen gewidmet und die "Elferin"

oder Schutzengelglocke wiegt 525 kg.

Die kleinste, die "Kloane" (Ø 88 cm) mit dem Bild der hl. Notburga wiegt 370 kg. Der

Domkapellmeister in Salzburg und Diözesan-Kollaudator Dr. Joseph Messner schreibt in seinem Protokoll 1949: "... diese Glocke (B) gibt dem

Geläute eine seltene und interessante Färbung, sie ist die genaue Quinte der zweiten Glocke, des Es. Von hellem Klang und fülligem

Ton wird sie auch als "Kleine" von ausgezeichneter Wirkung sein ...".

In ihrer Bescheidenheit, Freude und Helle macht sie der Patronin

damit auch im 21. Jahrhundert noch alle Ehre und den FlaurlingerInnen viel Freude.

Mit "St. Notburga" wurde Geld gesammelt.

1920 wurde für die Errichtung eines Kriegerdenkmals Geld gesammelt. So ist im Tiroler Volksboten vom 2. September 1920 über die

Theater-Aufführung "St. Notburga" durch die Jungfrauenkongregation zu lesen: "Die Madln spielen damisch gut, wie werden's eppa

die Bub'n machen, die jetzt nacha a spielen wölln?!" Tatsächlich wird heute noch im Dorf überliefert, wie beeindruckend oben

genannte Maria Waldhart die Figur der hl. Notburga darstellte. Der Erlös dieses Spiels war ein Beitrag zur Errichtung des geplanten

Denkmals für die gefallenen Krieger des Ortes, das 1923 eingeweiht wurde. mehr dazu ...

Die Notburga-Verehrung wird im Dorf spätestens im Jahre 1742 mit dem Einzug des aus Schwaz stammenden Dekans Maximilian Wagner ersichtlich.

Kurz nach Amtsantritt begann er mit der Barockisierung des Schlosses samt Riskirche. Wohl unter dem Eindruck der Ereignisse in seiner Heimatstadt,

die im Jahre 1738 einen Höhepunkt fanden - als die Reliquien der hl. Notburga in feierlicher Prozession von Schwaz nach Eben¹

zurückgeführt wurden - ließ er in der neu gestalteten Riskirche einen Seitenaltar mit dem Bildnis der Heiligen errichten.

Dieser Altar wurde 1752 konsekriert². Das Gemälde ist ein frühes Werk des Schwazer Barockmalers Christoph Anton Mayr (um 1720-1771).

Über das Leben des Künstlers ist wenig überliefert, sogar sein Geburtsdatum ist ungewiss. Fest steht, dass Mayr ein unglaublich

populärer Künstler war. Sein Werk umfasst zahlreiche Ölgemälde und die Gestaltung von über 20 alten und neuen

Kirchenräumen im Tiroler Unterland, in Salzburg, Bayern und Südtirol³.

Die Notburga-Verehrung wird im Dorf spätestens im Jahre 1742 mit dem Einzug des aus Schwaz stammenden Dekans Maximilian Wagner ersichtlich.

Kurz nach Amtsantritt begann er mit der Barockisierung des Schlosses samt Riskirche. Wohl unter dem Eindruck der Ereignisse in seiner Heimatstadt,

die im Jahre 1738 einen Höhepunkt fanden - als die Reliquien der hl. Notburga in feierlicher Prozession von Schwaz nach Eben¹

zurückgeführt wurden - ließ er in der neu gestalteten Riskirche einen Seitenaltar mit dem Bildnis der Heiligen errichten.

Dieser Altar wurde 1752 konsekriert². Das Gemälde ist ein frühes Werk des Schwazer Barockmalers Christoph Anton Mayr (um 1720-1771).

Über das Leben des Künstlers ist wenig überliefert, sogar sein Geburtsdatum ist ungewiss. Fest steht, dass Mayr ein unglaublich

populärer Künstler war. Sein Werk umfasst zahlreiche Ölgemälde und die Gestaltung von über 20 alten und neuen

Kirchenräumen im Tiroler Unterland, in Salzburg, Bayern und Südtirol³.

Fast hundert Jahre später lebte in Flaurling Maria

Daum geb. Matzgeller (1844-1920), die aus sehr einfachen Verhältnissen stammte. Sie war eine leidenschaftliche Dichterin. Nach

mündlicher Überlieferung verfasste sie schon früh das folgende Notburga-Gedicht. Damit wurden, vermutlich ab 1887 neu

eintreffenden Dekane und später Pfarrer begrüßt.

Fast hundert Jahre später lebte in Flaurling Maria

Daum geb. Matzgeller (1844-1920), die aus sehr einfachen Verhältnissen stammte. Sie war eine leidenschaftliche Dichterin. Nach

mündlicher Überlieferung verfasste sie schon früh das folgende Notburga-Gedicht. Damit wurden, vermutlich ab 1887 neu

eintreffenden Dekane und später Pfarrer begrüßt.

Erste Spuren ...

Erste Spuren ...